Balcani: a che punto siamo?

di Riccardo Renzi –

Il recente viaggio di Milorad Dodik, leader dei serbo-bosniaci, a Mosca il 1 aprile ha riportato l’attenzione sul ruolo della Russia nei Balcani, una regione storicamente influenzata da Mosca grazie a legami culturali, religiosi e politici. Da sempre la Russia ha cercato di sfruttare questi legami per espandere la sua influenza, appoggiando alleanze strategiche con paesi come la Serbia, opponendosi fermamente al riconoscimento dell’indipendenza del Kosovo e sostenendo movimenti separatisti e anti-occidentali. Questo quadro geopolitico solleva interrogativi sul ruolo di Mosca nella destabilizzazione dei Balcani, una regione già fragile e alla ricerca di un’integrazione europea.

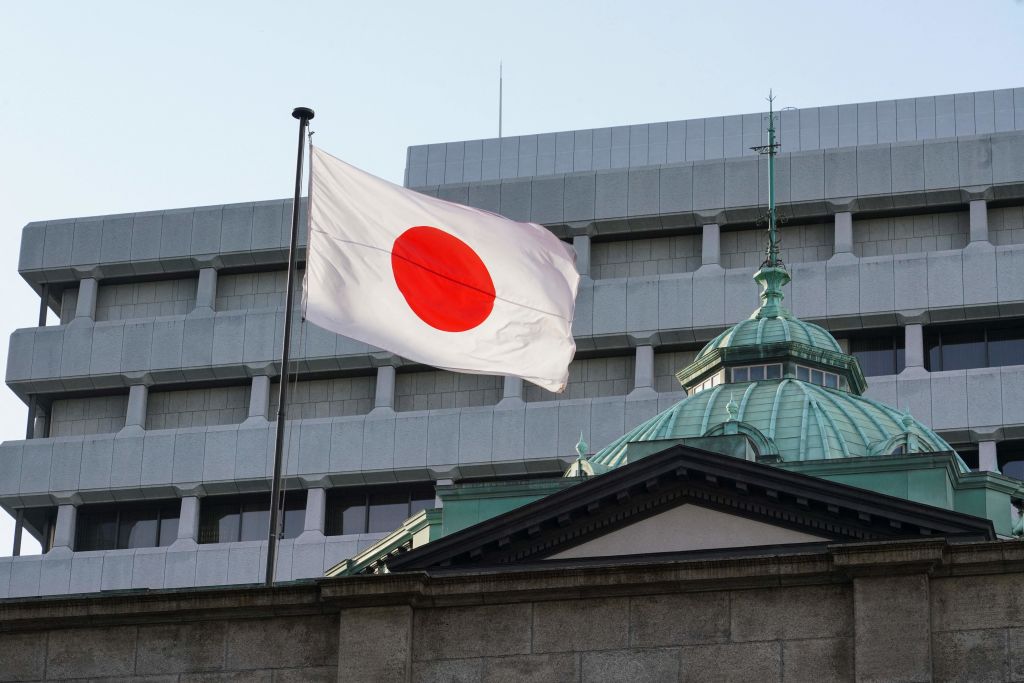

La Russia non ha mai considerato i Balcani come una priorità strategica assoluta. Nonostante le alleanze politiche e i legami storici, la regione non è un obiettivo primario nella politica estera russa, come dimostra l’assenza dei Balcani nel documento programmatico di politica estera della Russia del 2023. La guerra in Ucraina ha ulteriormente spinto Mosca a concentrare le sue risorse altrove. Tuttavia, la Russia continua a mantenere una forte presenza in Serbia, e in altre nazioni balcaniche, cercando di sfruttare il vuoto di potere creatosi a seguito del disimpegno occidentale. La Serbia, con la sua forte dipendenza dal gas russo, è diventata un punto nodale nella strategia russa. Tuttavia, sebbene il gas russo sia fondamentale per l’energia dei Balcani, l’effettiva rilevanza economica di Mosca nella regione è spesso sopravvalutata, dato che la dipendenza energetica dai combustibili russi non è altrettanto significativa come nel caso di altri paesi europei.

Milorad Dodik, presidente della Republika Srpska, ha minacciato più volte la secessione dalla Bosnia ed Erzegovina, un atto che destabilizzerebbe ulteriormente la regione. Il supporto della Russia, che spesso si è schierata a favore delle posizioni separatiste, è stato fondamentale per Dodik, soprattutto in un contesto in cui la Russia ha potuto utilizzarne la politica interna per sostenere i propri obiettivi geopolitici. Tuttavia, nonostante la Russia faccia sentire la propria presenza, le tensioni nei Balcani sono principalmente alimentate da fattori locali, con la leadership della Republika Srpska e la Serbia in prima linea, e la Russia che funge da supporto ideologico e politico, più che come attore principale nella creazione di crisi regionali.

La Russia ha sempre sostenuto la Serbia nella sua opposizione al riconoscimento del Kosovo. Mosca utilizza il caso del Kosovo per contrastare l’influenza dell’occidente nella regione, con la questione del Kosovo che ha assunto un valore simbolico nella strategia russa. La posizione di Mosca sul Kosovo ha trovato applicazione nella guerra in Ucraina, dove la retorica della Russia ha ripreso il “precedente” del Kosovo per giustificare l’annessione della Crimea nel 2014 e, successivamente, per la legittimazione dell’invasione dell’Ucraina nel 2022. La Russia si oppone al riconoscimento dell’indipendenza del Kosovo come parte di una più ampia strategia volta a mantenere la sua influenza nell’Europa orientale, un obiettivo che si intreccia con le sue ambizioni geopolitiche in Ucraina e nella regione balcanica.

Nonostante la Serbia sia un paese candidato all’ingresso nell’Unione Europea, non ha mai adottato sanzioni contro la Russia, mantenendo così un legame strategico con Mosca. Sebbene la Serbia abbia votato a favore dell’integrità territoriale dell’Ucraina in sede ONU, la sua posizione sulla guerra riflette una posizione complessa e pragmatica, che cerca di bilanciare l’alleanza con la Russia con la necessità di accedere a risorse e investimenti dall’Occidente. Questo comportamento non è senza contraddizioni, come dimostra la vendita di armi all’Ucraina tramite paesi terzi, ma evidenzia l’abilità della Serbia nel mantenere un equilibrio tra Mosca e Bruxelles.

L’idea che Serbia e Russia siano legate da una “fratellanza storica” è una narrazione amplificata dalla propaganda dei due paesi. Nonostante le affinità culturali e religiose, le relazioni tra Belgrado e Mosca sono sempre state segnate da momenti di tensione e divergenza, in particolare durante la Guerra fredda e le guerre degli anni Novanta. La Russia non ha sempre difeso gli interessi serbi nei momenti di crisi, come dimostrano i suoi voti contrari in alcune risoluzioni ONU e il suo supporto iniziale alla Croazia durante la guerra d’indipendenza. Oggi, il legame tra i due paesi è dettato più da motivazioni pragmatiche e politiche che da un vero e proprio sentimento di alleanza fraterna.

La Bosnia-Erzegovina sta attraversando un periodo di crescente instabilità politica e istituzionale, con eventi che mettono in discussione la sua coesione interna e il suo cammino verso l’integrazione europea. I recenti atti giuridici adottati nella Republika Srpska, entità semi-autonoma della Bosnia-Erzegovina, hanno sollevato preoccupazioni non solo a livello nazionale, ma anche internazionale. Secondo un portavoce della Commissione europea, queste azioni minano l’ordinamento costituzionale e giuridico del Paese, compromettendo la funzionalità delle sue istituzioni e, di conseguenza, le libertà fondamentali dei cittadini. Tali misure, ha sottolineato il portavoce, contraddicono anche gli impegni assunti dalla Bosnia-Erzegovina nei confronti del suo territorio, e potrebbero avere gravi conseguenze, inclusa una potenziale destabilizzazione della regione.

La situazione nella Republika Srpska non è nuova. Il presidente della Republika Srpska, Milorad Dodik, è una figura che da anni gioca un ruolo cruciale nella politica bosniaca, ma il suo governo ha spesso sollevato preoccupazioni per il suo approccio nazionalista e separatista, con frequenti allineamenti alle politiche della Russia e altri attori esterni. Recentemente, le dichiarazioni della Commissione Europea hanno ribadito la necessità di rispettare i principi di sovranità, integrità territoriale e ordine costituzionale della Bosnia-Erzegovina, principi che sono messi in discussione dalle politiche di Dodik.

Il contesto geopolitico in cui si inserisce la crisi è altrettanto complesso. L’Unione Europea, con l’Alta rappresentante per gli Affari esteri e la Politica di sicurezza Kaja Kallas, ha ribadito che la stabilità della Bosnia-Erzegovina dipende in gran parte dalla sua prospettiva di adesione all’UE. L’UE ha sottolineato come la sola possibilità di parlare con una voce unitaria nel contesto dei negoziati di adesione possa garantire una via stabile verso la prosperità e la stabilità per il Paese. Tuttavia, la frammentazione interna, amplificata dalla politica della Republika Srpska e dalle sue alleanze esterne, ostacola il raggiungimento di tale obiettivo.

Le critiche interne alla leadership di Dodik sono evidenti. Branislav Borenović, leader del Partito democratico del popolo (PDP), ha recentemente dichiarato che Dodik dovrebbe trovare un successore, in quanto tre decenni alla guida della Republika Srpska sarebbero troppi. Sebbene questa dichiarazione possa sembrare innocua, Mladen Ilić, deputato dell’SNSD (partito alleato di Dodik), ha interpretato le parole di Borenović come una conferma delle reali intenzioni dell’opposizione: aspettare che le forze centrali di Sarajevo facciano il “lavoro sporco” e, successivamente, subentrare al potere.

Ilić ha accusato Borenović di non avere un’autenticità politica e di limitarsi a sperare in un cambiamento di potere che arrivi senza un vero impegno per una causa. Secondo Ilić, il PDP non è più un’opposizione costruttiva, ma piuttosto un gruppo che attende passivamente che altre forze politiche risolvano il conflitto, per poi approfittare della situazione. Questo tipo di politica passiva, a parere di Ilić, non rappresenta una vera leadership. Il contrasto con l’approccio attivo di Dodik, che cerca di mantenere un forte legame con figure geopolitiche di spicco come Vladimir Putin, Viktor Orbán e Benjamin Netanyahu, è evidente.

Il problema per la Bosnia-Erzegovina non riguarda solo le frizioni interne, ma anche il contesto geopolitico più ampio. L’approfondimento delle relazioni tra la Republika Srpska e la Russia, così come le alleanze con altri Paesi fuori dall’UE, alimentano le preoccupazioni di Bruxelles. Le politiche di Dodik sembrano allontanare la Republika Srpska dalla prospettiva europea, minacciando l’integrità territoriale del Paese e la sua stabilità. Questo atteggiamento ha scatenato una serie di reazioni a livello internazionale, con l’UE che ha più volte sottolineato la necessità di un impegno comune per preservare la sovranità della Bosnia-Erzegovina e per scongiurare il rischio di una frattura irreversibile.

In questo scenario di crescente tensione, la questione della futura leadership della Republika Srpska diventa centrale. Se da un lato il movimento di Dodik sembra consolidarsi grazie al supporto di una parte della popolazione e alla sua retorica sovranista, dall’altro, l’opposizione si trova in difficoltà, divisa e in cerca di una nuova strategia per il futuro del Paese. La partita geopolitica, però, si gioca non solo a livello interno: l’influenza esterna, l’ingerenza delle istituzioni internazionali e la posizione dell’UE svolgeranno un ruolo determinante nel definire il destino della Bosnia-Erzegovina.

Con le elezioni alle porte, sarà la popolazione a decidere se premiare una politica di resistenza, rappresentata dalla leadership di Dodik, o se favorire un cambiamento che potrebbe arrivare dalle forze di opposizione, ma che sembra dipendere in gran parte dall’evoluzione degli equilibri geopolitici internazionali. Quello che è certo è che la Bosnia-Erzegovina si trova a un bivio, dove la lotta per la sovranità e la stabilità è più che mai una questione di bilanciamenti geopolitici e politiche interne di potere.

Qual è la tua reazione?

Mi piace

0

Mi piace

0

Antipatico

0

Antipatico

0

Lo amo

0

Lo amo

0

Comico

0

Comico

0

Furioso

0

Furioso

0

Triste

0

Triste

0

Wow

0

Wow

0

-1744826636126_1744826754.jpg--il_rotary_club_di_casale_monferrato__un_cuore_che_batte_per_la_comunita.jpg?1744826754610#)

-1725544538780.png--morte_di_fallou__rinviato_a_giudizio_il_16enne_accusato_di_omicidio_volontario_e_tentato_omicidio.png?1725544562921#)